Me aferro a Saramago como si fuese mi pedazo de tabla en medio del océano. En un naufragio.

“Érase una vez un hombre que vivía fuera de los muros de la ciudad. Si había cometido algún crimen, si pagaba culpas de antepasados, o si sólo por indiferencia o vergüenza se había retirado, eso es algo que no se sabe. Tal vez hubiera un poco de todo esto. Quizá hubiera un poco de todo, pues de lo feo

y de lo hermoso, de la verdad y de la mentira, de lo que se confiesa y de lo que se esconde, construimos todos nuestra azarosa existencia. Vivía el hombre fuera de los muros de la ciudad, y de esa segregación, deliberada o impuesta, acabó por hacer un pequeño título de gloria. Pero no podía evitar (realmente, no lo podía) que en sus ojos flotara esa niebla melancólica que envuelve a todo desterrado.

Intentó algunas veces entrar en la ciudad. Lo hizo, no por un deseo irreprimible, ni siquiera por cansancio de su situación, sino por mero instinto de cambio o desasosiego inconsciente. Eligió siempre las puertas erradas, si puertas había. Y sí llegó a creer que había entrado a la ciudad, y quizá sí, era como si junto a la ciudad real hubiera imágenes de ella, inconsistentes como la sombra que en sus ojos se iba haciendo cada vez más densa. Y cuando esas imágenes se desvanecían, como la niebla que de las aguas se desprende al roce luminoso del sol, era el desierto lo que le rodeaba, y, a lo lejos, blancos y altos, con árboles plantados en las torres, y con jardines suspendidos en los miradores, los muros de la ciudad brillaban de nuevo accesibles.

De allá dentro llegaban los rumores de fiesta. Así se lo decía, más que los sentidos, la imaginación. Rumores de vida serían, al menos. No la muerte solitaria que es la contemplación obstinada de la propia sombra. No la desesperación sorda de la palabra definitiva que se escapa en el momento en que sería, más que una palabra, una llave.

Y entonces el hombre bordeaba las largas murallas, tanteando, en busca de la puerta que, oscuramente, podría estarle prometida.

Por que el hombre creía en la predestinación.

(…)

Un día, el campo de batalla quedó libre y despejado como un estuario donde las aguas descansan. Sangrando, el hombre y el dios que había permanecido junto a él miraron de frente aquellas puertas abiertas de par en par. Había un gran silencio en la ciudad. Amedrentado aún, el hombre avanzó. A su lado, el dios. Entraron -y sólo después de haber entrado quedó habitada la ciudad.

Érase una vez un hombre que vivía fuera de los muros de la ciudad. Y la ciudad era él mismo.”

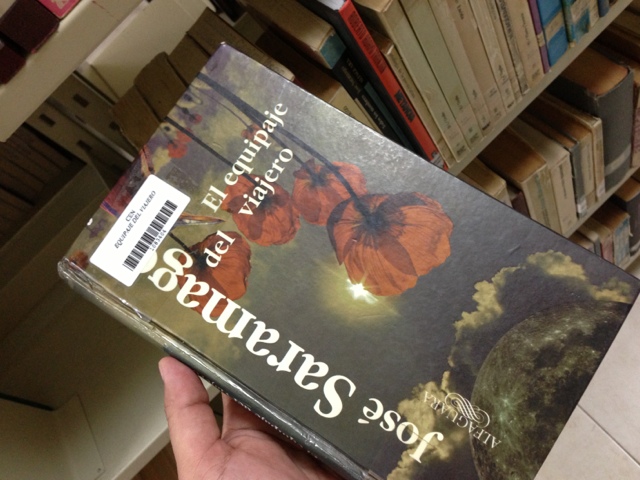

-El equipaje del viajero.

José Saramago.

Deja un comentario